ショートストーリー 「この物語はフィクションです」

月曜日の夜は、いつも世界から色が失われていく時間だった。 結城湊(ゆうきみなと)は、無機質な光を放つモニターの前で、ただキーボードを叩き続ける。鳴りやまない通知音、積み重なるバグの修正依頼。味のしないコンビニのサンドイッチを胃に流し込み、自分が一体何のために働いているのか、もうずいぶん考えなくなっていた。喜びも、悲しみも、すり減った心の表面を滑り落ちていくだけだ。

その日も、終電の案内が流れるホームをぼんやりと見送り、会社を出たのは午前一時を回った頃だった。タクシーを拾う気力もなく、気分を変えようと、普段は通らない古い路地裏へと足を踏み入れた。昭和の面影を残すその一角は、眠りについたように静まり返っている。ぽつり、ぽつりと灯る街灯が、湿ったアスファルトを頼りなげに照らしていた。 その道の途中で、湊はふと足を止めた。 忘れられたように佇む、一本の古い郵便ポスト。赤錆が浮き、投函口は固く塞がれている。もう何十年も、誰からの手紙も受け取ってはいないのだろう。その足元に、雨風に晒された小さな立て看板が寄り添うように立っていた。湊は、スマートフォンのライトでその文字を照らし出す。

『思い出預かります。一番幸せな思い出を込めて、小石をひとつ、そっと入れてください』

「……馬鹿らしい」 思わず声が漏れた。非科学的で、感傷的で、今の自分とは最も縁遠い言葉だ。踵を返そうとした湊の足が、しかし、なぜか動かなかった。その不思議な言葉が、乾ききった心のひび割れに、一滴の水のように染み込んでくる。 どうせ誰も見ていない。湊は足元に転がっていた、親指の先ほどの白く丸い小石を拾い上げた。ひんやりとした石の感触が、現実感を伴って掌に伝わる。

一番、幸せな思い出。

目を閉じると、多忙な日々が上書きしてしまう前の記憶が、陽炎のように立ちのぼった。 夏休み。祖父の家。縁側で食べた、キンキンに冷えたスイカの味。しゃり、という歯触りと、滴り落ちる甘い汁。遠くで鳴り響くひぐらしの声。庭の向こうにそびえる、巨大な入道雲。隣で破顔した、祖父の深い皺の刻まれた笑顔。 湊は、その鮮やかな記憶のすべてを、掌の中の小石に込めるように強く握りしめた。そして、使われていないはずのポストの返却口の隙間に、そっと滑り込ませた。 カラン。 中は空っぽのようで、乾いた音が虚しく響いた。湊は少しだけ自嘲し、今度こそ本当にその場を去った。

数日後、湊は仕事で大きなミスを犯した。クライアントに提出する重要なデータの一部を、彼の不注意で破損させてしまったのだ。上司の怒声がフロアに響き渡り、同僚たちの視線が針のように突き刺さる。深夜まで続く復旧作業の中、湊の心は限界まで追い詰められていた。もう辞めたい。何もかも、投げ出してしまいたい。

憔悴しきって会社を出た湊は、無意識にあの路地裏へと足を向けていた。ポストの前に立ち尽くし、後悔の念に駆られる。 「あんな幸せな記憶、預けなければよかった。思い出せば思い出すほど、今の自分が惨めになるだけじゃないか」 やり場のない怒りに任せて、錆びたポストの側面にそっと手で触れた。 その、瞬間だった。

預けたはずの、あの夏の日の記憶が、ふわりと心の中に流れ込んできた。 それは、ただ思い出したのとは全く違った。スイカの瑞々しい香り。肌を撫でる縁側の生ぬるい風。遠くで鳴くひぐらしの声が、鼓膜を震わせる。そして、隣にいる祖父の温もりまで感じるかのようだった。 『大丈夫、大丈夫だ』 優しい声が聞こえた気がした。過去の自分が、記憶の向こうから、今の自分を力強く抱きしめてくれている。そんな不思議で、どうしようもなく温かい感覚に包まれ、湊の凍りついた心がじんわりと溶けていく。

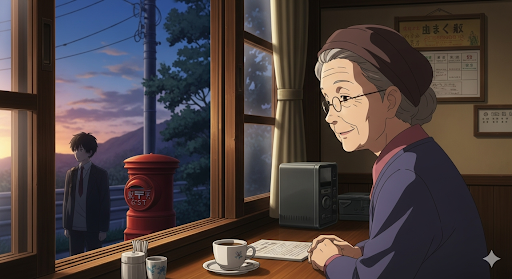

張り詰めていた糸が切れ、湊の目から涙が溢れた。どれくらいそうしていただろう。ふと顔を上げると、ポストの向かいにある小さな喫茶店から、温かい光が漏れているのに気づいた。 「喫茶 しののめ」 吸い寄せられるようにドアを開けると、カランコロン、と心地よいベルの音が鳴る。カウンターの中にいた白髪の女性が、穏やかな笑顔で「いらっしゃい」と声をかけてきた。店主の小野田静だった。 静は何も聞かず、一杯の湯気の立つココアを湊の前にそっと置いた。「サービスよ」とだけ言って、彼女は静かに微笑む。 「あのポストはね、不思議でしょう。頑張っている人の、ちょっとした止まり木みたいなものなのよ」 その言葉が、最後の堰を切った。湊は子供のように、声を上げて泣いた。甘いココアの香りが、優しく彼を包んでいた。

その日を境に、湊の日常に小さな変化が訪れた。 通勤途中に見つけた、塀の上で丸くなる猫のあくび。同僚が「お疲れ様」とくれたチョコレートの優しい甘さ。オフィスから見えた、空を燃やすような夕焼けの美しさ。 彼は、そんな日常に散らばるささやかな「幸せ」を見つけるたびに、仕事帰りにあのポストを訪れ、小さな小石を預けるようになった。ポストの中が、自分の見つけた温かいもので少しずつ満たされていくような気がした。

心の余裕は、湊の表情を明るくし、仕事への姿勢も変えた。以前は苦痛でしかなかった仕事の中に、工夫する面白さや、仲間と成し遂げる喜びを見出せるようになっていた。オフィスでの孤立感も、いつの間にか消えていた。 時々「しののめ」に寄り、静と他愛もない話をするのが、湊のささやかな楽しみになった。 「あのポストには、たくさんの思い出が詰まっているんですね」 ある日そう尋ねると、静はカウンターを磨きながら、慈しむように答えた。 「ええ。だからあそこにいるだけで、少しだけ優しい気持ちになれるのよ」

季節が巡り、冷たい雨が降りしきる冬の日。 湊がいつものようにポストを訪れると、制服姿の高校生が一人、傘もささずにポストの前でうずくまっていた。その背中は小さく震え、地面に落ちる雨粒に、嗚咽が混じっている。その姿が、かつての自分と重なって、湊は胸が締め付けられるのを感じた。 声をかけるべきか、ためらう。お節介だと思われないだろうか。 だが、自分がこの場所でもらった温もりを思い出した。ポストが、静さんが、自分にしてくれたことを。 湊は静かに少女に近づくと、自分の差していた傘を、そっと彼女の頭上へと傾けた。驚いて顔を上げた少女の瞳は、真っ赤に濡れていた。湊は少し照れながら、精一杯の笑顔を作る。 「風邪、ひいちゃうよ」 そして、通りの向こうを指差した。温かい光が灯る、あの場所を。 「よかったら、あそこの喫茶店で雨宿りしないか。すごく美味しいココアがあるんだ」

喫茶店の窓から、静が二人の姿を優しい目で見守っていた。 自分が誰かの「止まり木」になれたのかもしれない。ポストに預けてきた小さな幸せの記憶が、自分の中で誰かを思いやる優しさに変わっていたことに、湊は気づいた。 いつの間にか雨は上がり、雲の切れ間から光が差して、空には淡い虹がかかっていた。 明日からも、きっと大丈夫。 湊は、晴れやかな気持ちで、その七色の橋を見上げていた。